症例:【何度も繰り返す突発性難聴(低音型)】音の歪み・半音下がる症状が7回の施術で改善

これまでに8回も突発性難聴を繰り返されていた患者さまが、当院の施術で症状が改善し、安定した状態を取り戻されたケースをご紹介します。

患者さま情報

60代 女性 (神奈川県)

発症から来院までの流れ

これまで合計8回、突発性難聴を繰り返されてきた患者さまです。

強い緊張を強いられる期間があり、疲労、睡眠不足、ストレスが重なった後に耳の異変に気が付かれました。

症状としては、音が半音下がって聞こえたり、音が割れる感じがありましたが、耳鳴りはありませんでした。

耳鼻科を受診したところ、聴力検査で左耳の低音域(250Hz)に40dBの低下(軽度難聴)が見られ、「突発性難聴」と診断されました。

聴力低下の程度が軽度だったため、当初はイソバイドのみを服用。

しかし聴力が回復しなかったことから、約1ヶ月後にステロイドの服用を開始されました。

「ステロイドの開始が遅れたことで聴力が戻らないのでは」と強い不安を感じていらっしゃいました。

また、プライベートで歌唱をされており、音が正常に聞こえないことに大変お困りでした。

控えているコンサートに向けて、しっかりと治したいという強いお気持ちで来院されました。

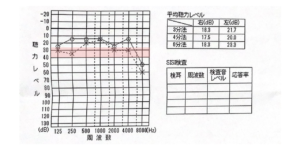

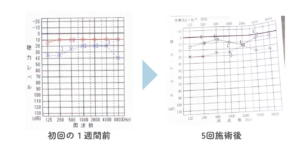

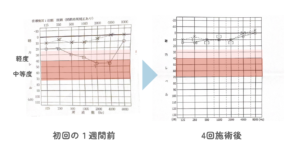

来院時の聴力検査表はこちらです。

左耳(×)の250Hzが軽度難聴の範囲を示しています。

当院での施術と経過

聴力低下のパターンや繰り返している経緯から、『急性低音障害型感音難聴』の可能性を考えました。

このタイプの難聴は、内耳のリンパ液や血流の悪化が原因で起こりやすく、疲労、睡眠不足、ストレスなどが引き金となることが多く見られます。

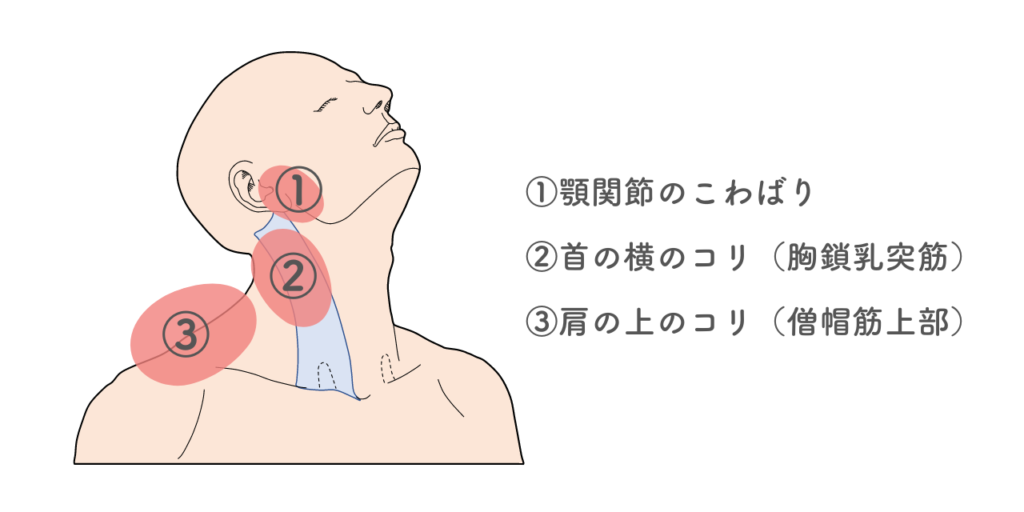

患者さまの身体には、強い緊張やストレス、疲労がかかったことによる反応として、以下の3点の強いこわばりが見られました。

これらはすべて関連しており、耳周囲の血流悪化につながると考えられるため、施術の重要なポイントとしました。

- 顎関節のこわばり

食いしばりや睡眠の浅さに関連する。 - 首の横のコリ(胸鎖乳突筋)

顎関節のこわばりから広がりやすい。交感神経優位の際に緊張しやすい筋肉。 - 肩の上のコリ(僧帽筋上部)

首の横のコリと同様に、緊張やストレスで硬くなりやすい。

交感神経優位の際に緊張を起こす。これらの耳周囲の強いコリを緩めるため、手、顔、頭のツボを中心に鍼施術を行いました。

内耳への血流改善を促し、聴力の回復を目指しました。

2回目(4日後):患者さまから「仰向けで寝ている時は耳の詰まりが軽い」「起き上がって動いているとまた詰まってくる」という変化の訴えがありました。このことから、耳管開放症の要素も関連している可能性を考慮し、初回同様の施術に加えて、鼻やのどの状態を整える鍼も追加しました。

3回目: 顎のこわばりを解消するための鍼をさらに重点的に行いました。

顎の緊張が取れることで、首肩だけでなく胸のまわりまで広範囲のコリが緩みました。

5回目: 「先週から左右の聞こえ方の差がなくなった」と報告がありました。

歌唱の練習を終えた後も良い状態が維持されているとのことでした。

6回目: 引き続き良い状態が続いていました。

7回目: 1ヶ月間症状が安定しているため、ここで施術を終了としました。

聴力の変化

来院前の聴力検査で確認された左耳250Hzの軽度難聴(40dB)は、施術を重ねるごとに改善が見られ、最終的には左右の聞こえ方の差もなくなったことから、正常に近い状態まで回復したと考えられます。

音の歪みや半音下がる症状も改善し、歌唱に支障のないレベルに回復されました。

考察・まとめ

今回の症例は、繰り返しやすい『急性低音障害型感音難聴』の典型的なケースであり、強いストレスや疲労が引き金となって発症しています。

内耳の血流やリンパ液の循環不良が難聴につながりますが、その背景には、ストレスや緊張による顎、首(胸鎖乳突筋)、肩(僧帽筋上部)といった耳周囲の筋肉の強いこわばりが大きく影響していました。

これらの身体的な緊張箇所に的確にアプローチし、内耳への血流改善を促すことが、聴力回復につながった重要なポイントです。

また、経過の中で見られた症状の変化から、耳管開放症の要素も考慮し、鼻やのどのケアも並行して行ったことが奏功したと考えられます。

ステロイド開始が遅れたことへの不安を抱えていらっしゃいましたが、薬物療法と並行して、発症の背景にある身体の緊張や血流の問題に早期からアプローチできたことが、短期間での症状改善と安定に繋がったと考えられます。

繰り返す難聴の場合でも、身体の状態を丁寧に診て、根本的な原因となりうる緊張を解消していくことの重要性を示す症例となりました。

突発性難聴についてもっと知りたい方は、こちらのページもご覧ください。