慢性上咽頭炎と痔(切れ痔、いぼ痔)のお悩みとツボ

【慢性上咽頭炎と痔(切れ痔、いぼ痔)】

慢性上咽頭炎の方から『繰り返す痔』のお悩みのご相談を度々お受けすることがあります。

その内容についてポストしたのですが、この記事ではさらに情報を追加してお伝えいたします!

痔というのは切れ痔、いぼ痔などです。

女性の場合は男性に比べて便秘をしやすかったり、妊娠・出産、月経、ダイエットの影響で痔ができやすいです。

あまり口にすることはないものの、実は意外と身近なトラブルではないかと私は認識しています。

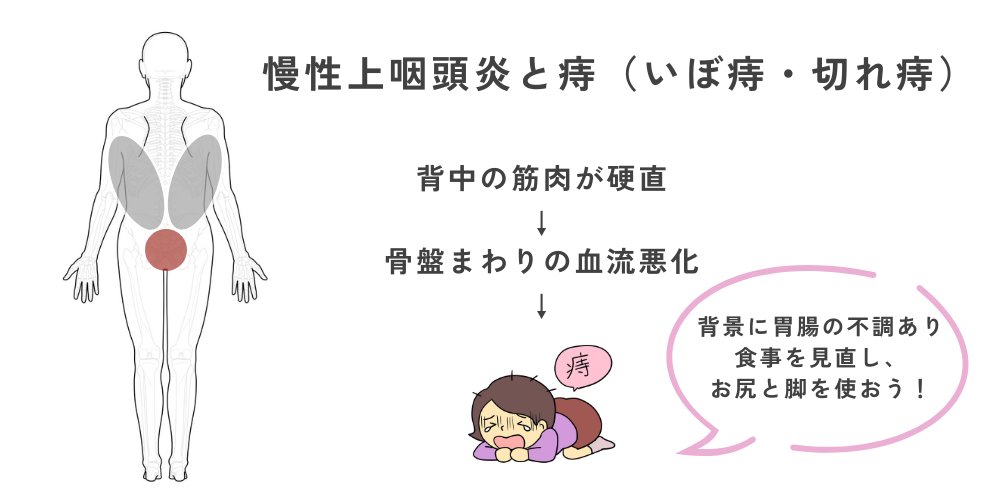

慢性上咽頭炎かつ、『繰り返す痔』に悩んでいる方は背景に胃腸の不調を抱えていることが多いです。

慢性上咽頭炎→胃腸の不調(消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、逆流性食道炎など)→排便に問題が生じる(下痢・便秘)→痔、という流れがあるようです。

胃腸の不調があると下痢、便秘も日常になりがちです。「便秘でいきむならまだしも、下痢は大丈夫では?」と思われがちですが、そんなことはありません。

下痢は肛門に圧をかけて皮膚を傷つけたり、細菌が侵入しやすい状態を招いてしまうからです。

さらに「便秘は痔の大敵」です!

硬い便を出すために必要以上にいきんでしまうと、肛門のまわりに血が集まっていぼ(痔核=じかく)ができたり、皮膚が切れて切れ痔(裂肛=れっこう)になるためです。

下痢同様、肛門の粘膜が傷つくことで雑菌が入り込んで炎症を起こす原因にもなります。

当たり前ですが、痔を作らないためには便秘も下痢もないお通じの方が良いのです。

胃腸の不調があるだけでなく、食事内容の乱れ、長時間のデスクワーク、冷え、運動不足…これらが引き金となり痔につながります。

そういった方のお身体を見てみると、背中の筋肉ががっちり硬直し、骨盤のまわりも固まっています。

腰痛を訴えることもありますね。

骨盤周りが固まることで血流が悪くなり、肛門周辺に影響を及ぼしている状態です。

こういった状態の場合は鍼灸を受けるだけでなく、食事を見直し、脚とお尻を使う習慣を作ることが対策になります。

少し厳しい言い方になってしまって申し訳ないのですが、まずは毎日の行動(生活習慣)を変えることがとっても大切なのです!

- お通じの時間をスケジュールに余裕を持って確保する

- 便意がないのに長時間トイレで長居し、いきみ続けない

- 上半身を少し倒した前傾姿勢で排便する(直腸が真っすぐな状態になるためスムーズに排便できる)

- 水溶性食物繊維と不溶性食物繊維(海藻類、果物、こんにゃく、穀類や豆類、かんぴょうなど)をバランスよく1日合計20g摂る

- 1日に1~1.5Lの水分を摂る(お腹が冷えない範囲で)

- アルコールや冷たい食べ物、脂っこい食事、辛いものを避ける

こういったことも痔の改善のためには有効です。

鍼灸施術でも痔に効果が期待できるツボを使うことができます。

複数あるのですが、今回は『承山(しょうざん)』というツボをご紹介します!

【承山(しょうざん)】

⚫︎場所:ふくらはぎの後ろ側の中央にあります。

⚫︎押し方:両手の親指を重ねて3〜5秒優しく押し、押しながら足首を動かすと上手に刺激できます。足首をかるく掴んでふくらはぎをゆするのも効果的です。

※痛みが残りやすいのでやりすぎには注意です!

歩きすぎ、歩かなすぎ、筋肉が固まっている、冷えている。そんなときに承山に強い反応がでます。

軽く触っただけでイタタタッ!という感じです。

「ふくらはぎは第二の心臓」という言葉があるように、承山のツボを使うことでポンプ機能を働かせて肛門周辺の血流増加→痔の改善を狙えるのです。

慢性上咽頭炎で『繰り返す痔』のお悩みがある方はぜひ承山のツボ押しもやってみてください♪

慢性上咽頭炎についてもっと知りたい方はこちらをどうぞ