【鍼灸師のためのハラスメント予防講座】現場で起こりやすいハラスメントを正しく知るために受講しました

11月19日に行われた「第1回 未病リーガル on-line 鍼灸師のためのハラスメント予防講座」を受講しました。

現場で起こりやすいパワハラ・セクハラ・カスハラについて、事例や法律の考え方、予防のポイント、トラブルが起きたときの対応まで、分かりやすく解説していただきました。

参加者は50名以上と多く、鍼灸師の間でもハラスメントへの関心が高まっていることを感じました。

講座を聴きながら、「これは他人事ではなく、まさに自分のことだな」と思う場面がいくつもありました。

特に心に残ったのは、カスハラのお話です。

【カスハラ】という言葉を知ったきっかけ

ここ数年、お店や駅などで「カスハラ」に関する張り紙を見かけるようになりました。

「カスハラ」の考え方が社会に浸透してきてたのは、良い流れだなぁと感じます。

私が「カスハラ」という言葉を知ったのは4年ほど前のことです。

当時、勤務していた職場で、特別な配慮を求める患者さんがいらっしゃいました。

待合室の座る位置、案内する時間、対応するスタッフの指名、予約の日時など、細かいご要望がありました。

可能な範囲で対応しましたが、他の患者さんへの平等性や業務の流れを考えると、すべてのご要望には応じられませんでした。

その方がいらっしゃっているときは院内に緊張感が走っていたのを覚えています。

あるとき、その方は激しくお怒りになって大声を出して怒鳴る事態となりました。

他の患者さんにもご迷惑をかけてしまっていることや、一緒に働いていたスタッフを怯えさせてしまうことがいたたまれなかったです。

経営者との話し合いの結果、その方には今後の施術をお断りする対応を取ることになりました。

今振り返ると、あのケースは「カスハラ」だったと思います。

当時の私は「そういう態度を取らせてしまったのは、私の伝え方や対応が未熟だったからだ」と感じていて、自分を責める気持ちも大きくありました。

今、振り返ってみてもそういった要素も確かにあると思います。

カスハラという概念も知識もありませんでしたし、初期段階でこちらのスタンスや方針を決め、線引きしておくべきでした。

結果的に双方にとって良くない結末になってしまったことが悔やまれます。

しかし、その経験があったからこそ、今の私があります。

「ルールを先に決めて伝える」大切さ

この経験をきっかけに、「患者さんに守っていただきたいルールは、最初からはっきり示しておく必要がある」と強く思うようになりました。

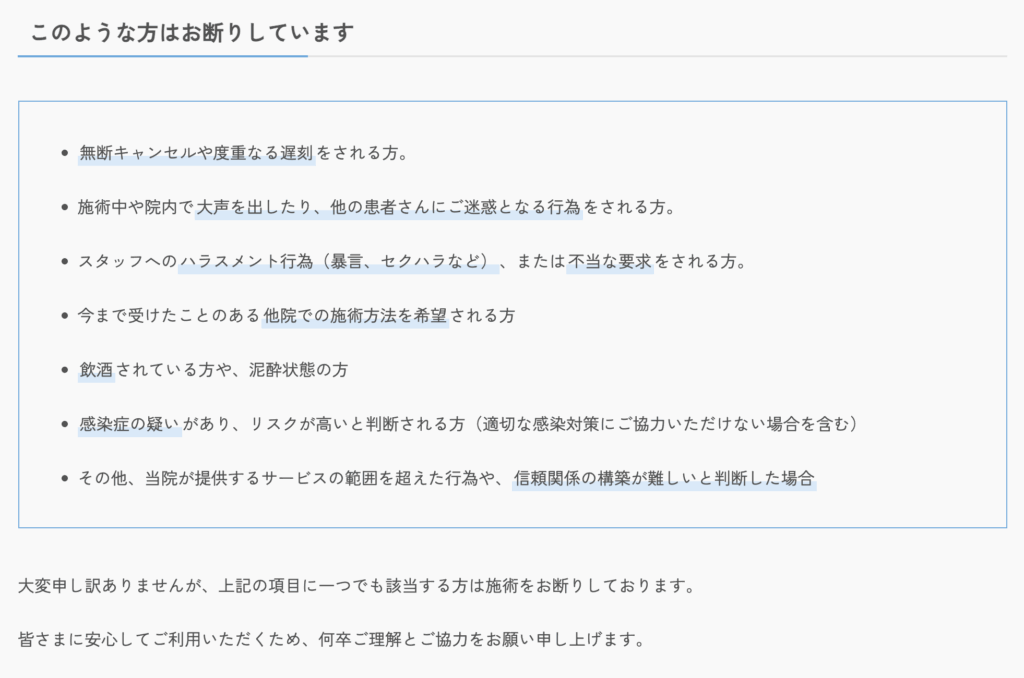

そら鍼灸院のホームページには、「初めての方へ」いうページに「このような方はお断りしています」という内容をはっきりと書かせていただいています。

それは、私が自分を守るためだけではありません。

決められたルールを守って通ってくださっている方を、平等に守るためでもあります。

ルールというものは「後出し」では機能しません。

何か問題が起きてから慌ててその場しのぎで付け足すのではなく、最初から全員にとって良い形を考えて、分かりやすく提示しておくことが大切だと思っています。

ありがたいことに今そら鍼灸院に通ってくださっている方には、いわゆるカスハラの要素はまったくありません。

こちらへの温かい配慮やルールをきちんと守ってくださる方ばかりで、本当に恵まれていると日々感じています。

私が安心して働けることがそら鍼灸院の良い雰囲気につながっているのかなと思います。

おわりに

ハラスメントの話題はどうしても重くなりがちで、正直なところ、避けたくなるものです。

知識と悪意の有無に関わらず、「これまでの自分の言動は本当に100%正しかった」と言い切る自信は、私にはありませんし、自分がされたことを「ハラスメントだった」と認めるのも辛さがあります。

それでも、鍼灸業界がより健全になっていくためには、向き合わなくてはいけないテーマだと感じています。

「鍼灸院は誰もが安心して働き、安心して通える場所であってほしい」という思いが、私の中にあります。

鍼灸は困っている方の力になれる素晴らしいものだと確信しているからです。

今回得た学びはこれからの院づくりや情報発信にも反映していきたいと思います。

そして、今まで良識を持って通ってくださっている方々には、あらためて感謝の気持ちが湧いてきました。

いつも本当にありがとうございます!

これからも、そら鍼灸院が安心して来られる場所であり続けられるよう努力していきますので、よろしくお願いいたします🙇♀️