🍂秋の気温の変化と耳鳴り

9月に入って秋の気配を感じられるようになりましたね〜!

1日の中で気温差があるのがこの時期なのですが、耳の不調を感じる方が増えてくる時期でもあります。

今日は「秋の気温の変化と耳鳴り」について、お話ししたいと思います。

秋の気温の変化で体はどうなるの?

秋は朝晩はひんやり、昼はまだまだ暑い(今年は特に暑さが長引いてますし…)!

体はこの気温差に合わせて体温を保つために、血管を広げたり縮めたりして頑張って働きます。

このときに活躍するのが「自律神経」

変化の大きな環境へ適応させるために、体が自動で調整してくれるスイッチのようなものです。でも急な気温差が続くと、このスイッチが疲れて乱れやすくなります。

すると、耳鳴り、耳詰まり、めまいといった症状だけでなく、頭痛、だるさ、胃の不調、眠れない、イライラするといった心と体の不調が一緒に出てきます。

耳の中で何が起きている?

耳の奥には「有毛細胞(ゆうもうさいぼう)」という音を感じ取る小さなセンサーがあります。

この細胞は血液の流れが悪くなると働きが鈍り、実際には音がないのに「ジー」とか「キーン」といった音を感じてしまうことがあります。

これが耳鳴りです。

- 気温差・疲労・ストレスなどで血流が低下

↓ - 有毛細胞が一部きちんと働けなくなる

↓ - 脳が「音の情報が足りない」と錯覚し、ノイズを補うように働く

↓ - 実際には音がないのに「音が聞こえる」と感じてしまう

↓

耳鳴り

なぜ秋に耳鳴りが増えるのか?

- 耳の血流が悪くなる

寒暖差で血管が急に縮んだり広がったりすることで、耳の血流が乱れ、安定しない状態になりやすくなります。特に耳の奥の「有毛細胞」は血流の影響を強く受けるため、わずかな循環の変化でも耳鳴りにつながりやすいのです。 - 自律神経が乱れる

朝晩の気温差が大きい中での体温調整によって、自律神経がオーバーワークになり、耳の機能にも影響します。特に、闘いモードの神経である、交感神経が優位になりすぎると血管がギュッと収縮し、耳が詰まる感覚(耳閉感)が出ることもあります。 - 疲れやストレス

季節の変わり目は生活リズムが乱れやすいものです。お子さんがいる家庭では夏休みが終わって新学期が始まることもあり、バタバタしがちです。これは仕方のないことですが、耳鳴りを悪化させる原因にもなってしまいます。

- 気圧が変わりやすい

秋は台風シーズンですし天気の移り変わりが多く、気圧が急に変わります。気圧の変動は内耳に影響大です。耳の血流やリンパの流れを乱して耳鳴りやめまいを悪化させることがあります。

ここに挙げたことが3つ以上重なると「耳に症状が出た!」となることが多い印象です。

まずは自分でできる対策をしていきましょう!

自分でできる対策

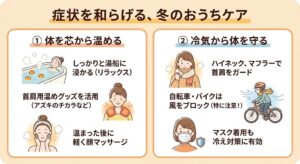

- 体を冷やさない工夫

日中はまだまだ汗をかきますし、一方でクーラーで冷えることもあります。

首や耳まわりの汗はこまめに拭き取り、タオルやストールで守ってあげると血流が安定します。

特に大事なのは首の後ろ!手首、足首です。 - 睡眠をしっかりとる

睡眠のリズムを整えましょう!

毎日同じ時間に寝起きすることで自律神経やホルモンの働きが安定します。

また、睡眠は脳の疲れをリセットする働きがあり、音を処理する神経も休まります。

夜更かしをしたり、寝る直前までスマホを見て過ごす、と言うのは誰しもやりがちですが、なるべく避けて欲しいところです。 - リラックス習慣を持つ

手軽なのは入浴です。

「めんどくさい」、「一人暮らしだから」と言った理由で入らない方も多いのですが、とてももったいないです!

ぬるめ、就寝90分前がベストのタイミングです。

注意点は首の後ろ〜肩を冷やさないこと。

意外とこの部分が出ていて冷えやすい状態になっていたりします。首にタオルをかけておくか、お湯にしっかり使ってください。

まとめ

秋は気温や天気の変化が激しく、耳鳴りや耳の詰まり、めまいといった症状が出やすい時期です。

ただし、日常の工夫で予防することもできます。

首の後ろや手首、足首を冷やさない、睡眠のリズムを整える、ぬるめのお風呂で体を温める。こういったちょっとした工夫でも十分対策になります。

耳のトラブルは起こさないように対策しておくことがとても大事なので、ぜひ覚えておいていただければと思います!

___

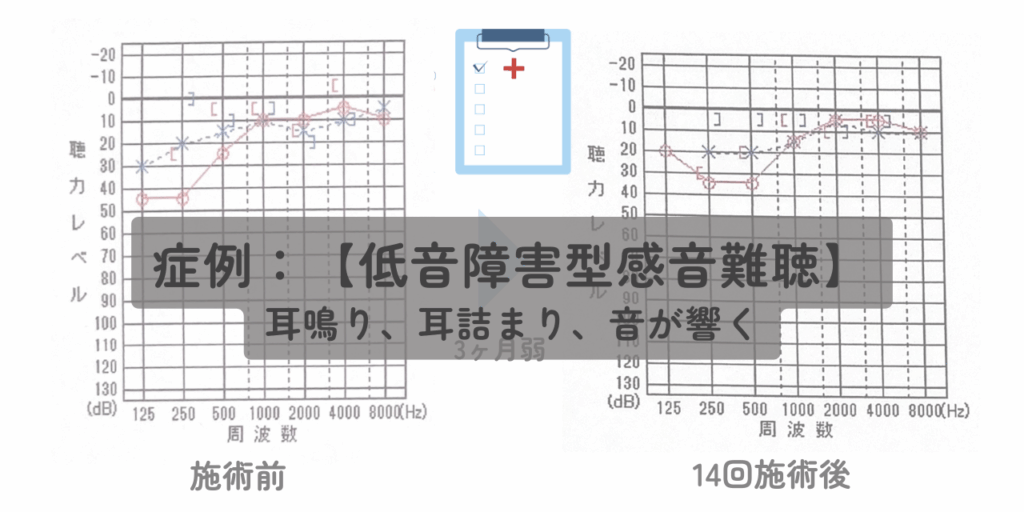

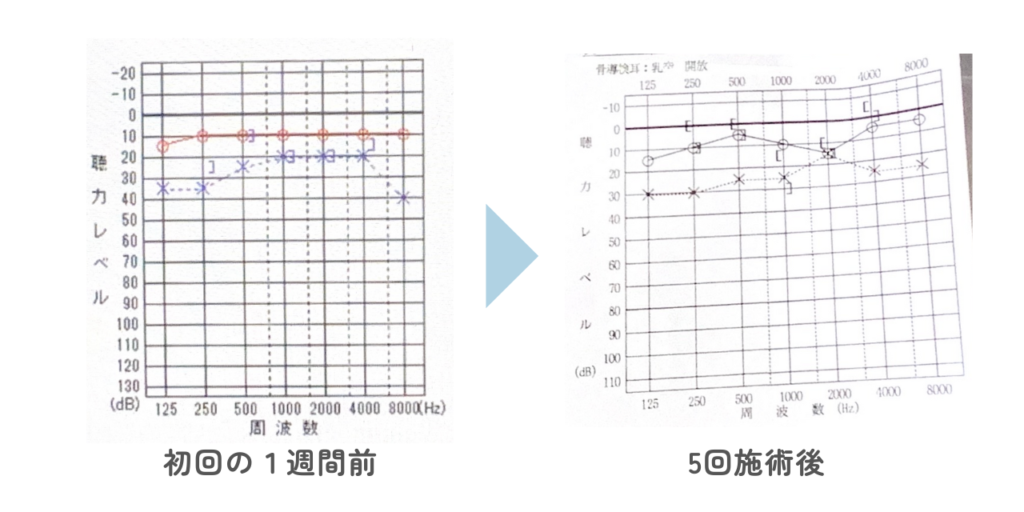

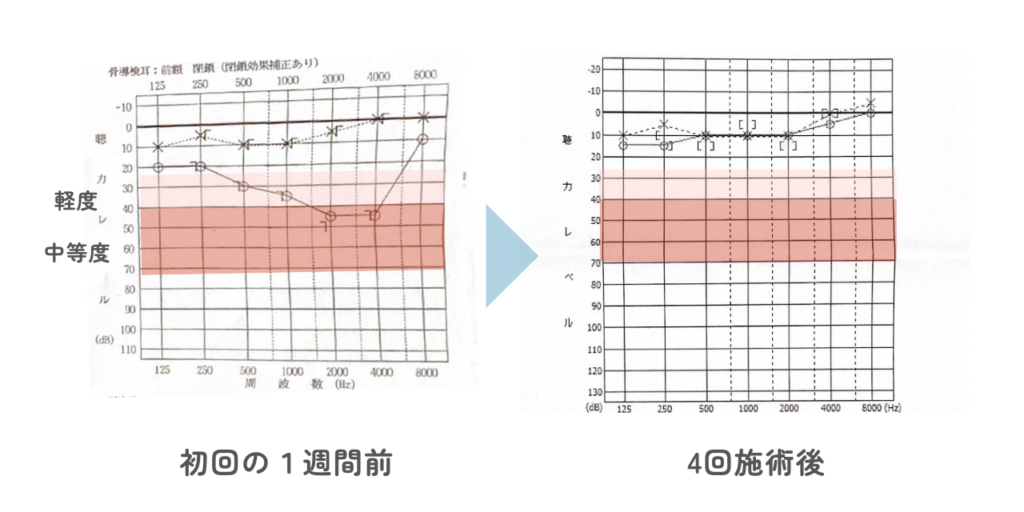

突発性難聴・耳鳴りの改善症例はこちら▽