- 耳が「こもる」「抜ける」「響く」を行ったり来たりする

- 自分の声が耳の中で響いて気持ち悪い

- 横になると悪化する/逆に座っているとつらい日がある

- あくびをしても抜けてくれない

- ストレスや疲れ、気圧の変化で症状が大きく揺れる

- のどの奥がしみる・違和感がある

- 日常生活に集中できず、このまま続くのではと不安

どれか1つでも当てはまったら

ご相談ください

“そら鍼灸院” は、

耳管開放症・狭窄症のご相談を

お受けしています

耳の奥が詰まったように感じたり、音がこもるように聞こえたり、自分の声が響く感じが続くと、とても不安になることと思います。

症状が強い日と少しラクな日があったり、体調や環境によって変わることで「この状態とどう付き合えば良いのだろう」と感じてしまう方も少なくありません。

耳管の不調は外から見えにくく、周囲にうまく伝わりにくいことが多いため、つらさを一人で抱え込みやすい症状です。

検査では異常が見つからないと言われながらも違和感が続くことで、「この症状はいったい何なのだろう」と感じてしまう方もいらっしゃいます。

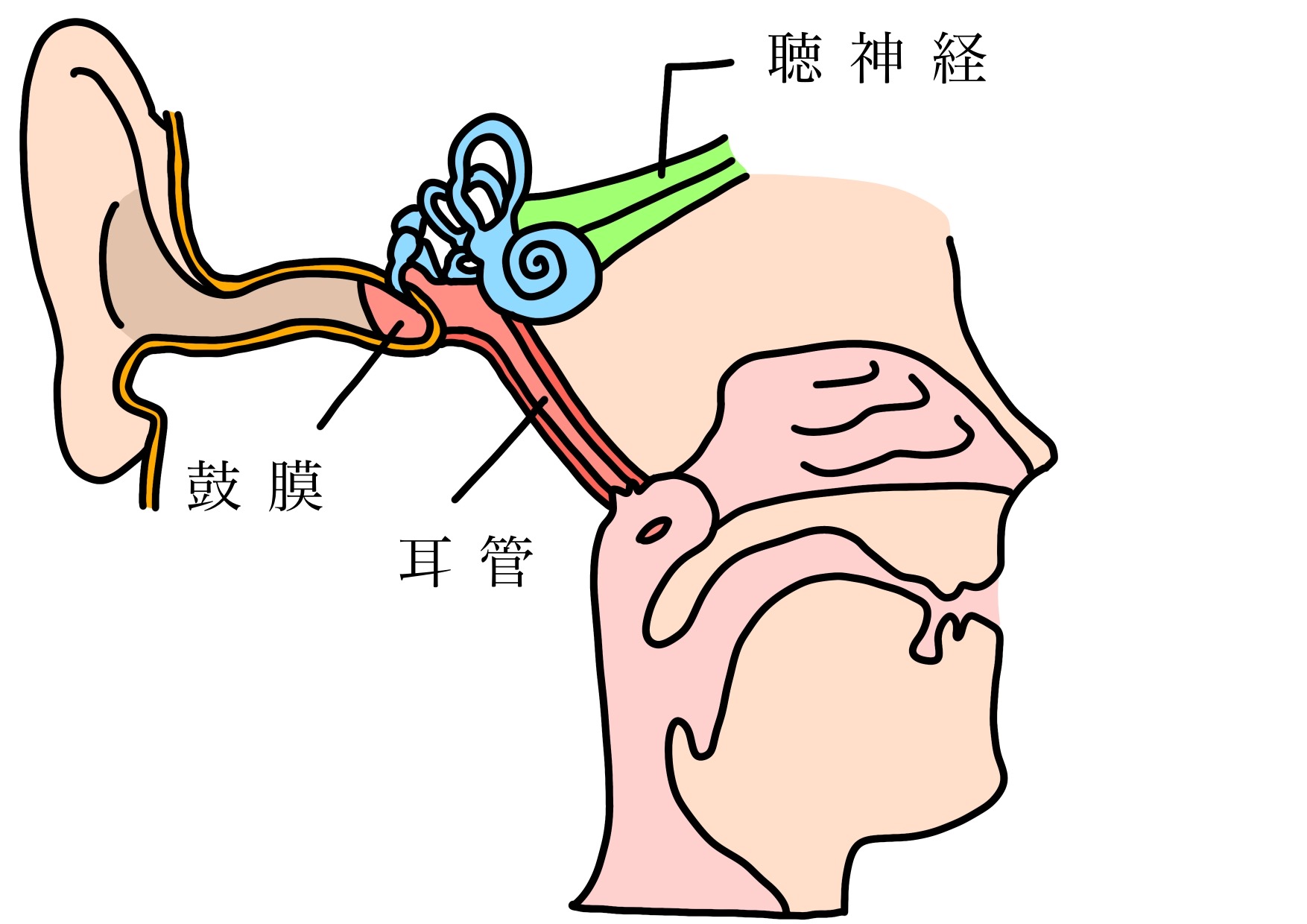

こうした症状の背景には、「耳管」と呼ばれる器官の働きが関係していることがあります。

ここからは、耳管の役割と、耳管開放症や狭窄症について、できるだけ分かりやすく説明していきます。

耳管開放症と耳管狭窄症とは?

耳から鼻へ続いている「耳管」。

普段は閉じていて、必要なときにだけ開く仕組みになっています。

しかし、この調節がうまくいかなくなると、

- 開きやすくなりすぎる →耳管開放症

- 開きにくくなる/閉じたまま →耳管狭窄症

という形で不調が現れます。

一見すると逆の症状に思えますが、“耳管の働きの乱れ”という点では同じグループの不調です。

日によって「今日はこもる感じ」「今日は抜ける感じ」と揺れやすい方も多く、「結局、私はどっちなの?」と混乱される方が少なくありません。

これは、耳管そのものが壊れているのではなく、耳管のまわり&首・のど(上咽頭)・呼吸・自律神経の働きが不安定になっているために起こると考えられています。

耳管は“単独で”動く器官ではありません。

周囲の筋肉や粘膜、自律神経の影響を受けながら開閉するため、体の状態が少し変わるだけでも反応が大きく揺れやすいのです。

耳鼻咽喉科でも、耳管の不調の原因として、

・のどの奥(上咽頭)の炎症やむくみ

・首肩のこわばり

・姿勢の乱れ

・浅い呼吸

・ストレスや疲労による自律神経の不安定さ

・急な体重変化

などが挙げられています。

これらはいずれも耳管の動きと深く関係しています。

そのため、“耳だけ”をどうにかしようとしても変化が出にくく、周囲を整えることが改善に向かう大きなヒントになります。

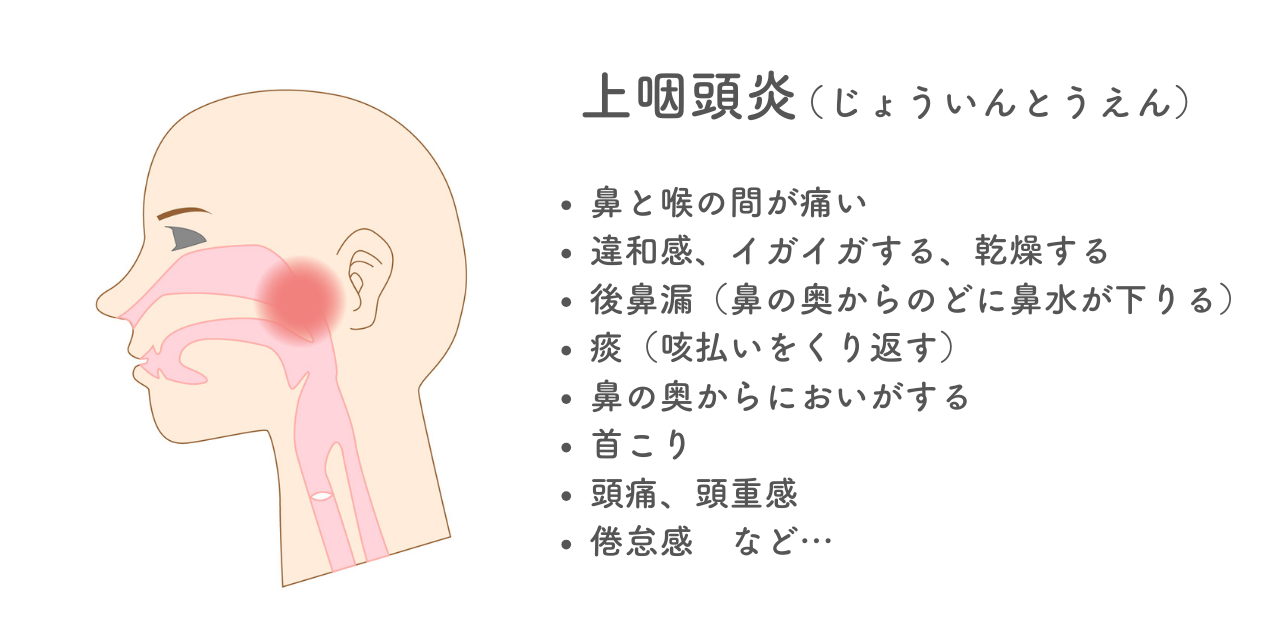

慢性上咽頭炎と耳管の関係

耳管の入口は、のどの奥の「上咽頭」にあります。

この場所に炎症があると、耳管が開きやすくなる(開放症に向かう)、開けにくくなる(狭窄症に向かう)どちらにも傾きやすくなります。

特に、

- 風邪のあとから耳の不調が始まった

- 後鼻漏(痰がのどに流れる)がずっとある

- のどの奥がしみる・違和感がある

こうした背景がある方は、慢性上咽頭炎の影響によって耳管の調整が乱れている可能性があります。

耳だけを治そうとしても変化が出にくいのは、耳管の働きが上咽頭の状態に大きく左右されるためと言えます。

耳の症状が続くときは耳だけではなく、上咽頭などの“周りの環境”まで考えることが欠かせません。

慢性上咽頭炎について詳しくはこちらをどうぞ▼

そら鍼灸院の考え方

まずお伝えしたいのは、耳管のトラブルは“薬だけでは変化が出にくいことがある”という点です。

これは薬が悪いのではなく、耳管の周囲、つまり上咽頭・首まわり・自律神経など、複数の影響が重なって症状が生じるためです。

そのため、薬が届きにくい部分に働きかけられる鍼灸が、改善のきっかけになるケースがあります。

周囲のこわばりや働きが整ってくると、耳が抜ける感じ、自声の響き、こもりなどが少しずつ落ち着き、症状の波が出にくくなる方もいます。

「薬で変わらなかったからダメなんだ…」

そんなふうに思う必要はまったくありません。

辛さが続いている方は、一人で抱え込まずに、どうぞご相談ください。

あなたの耳の不調に合わせてできる限りのことをさせていただきます。

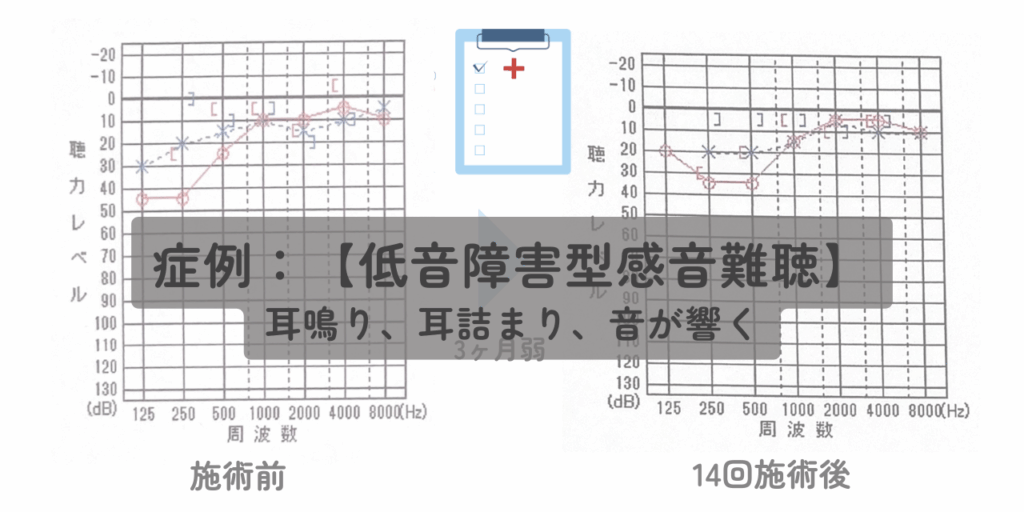

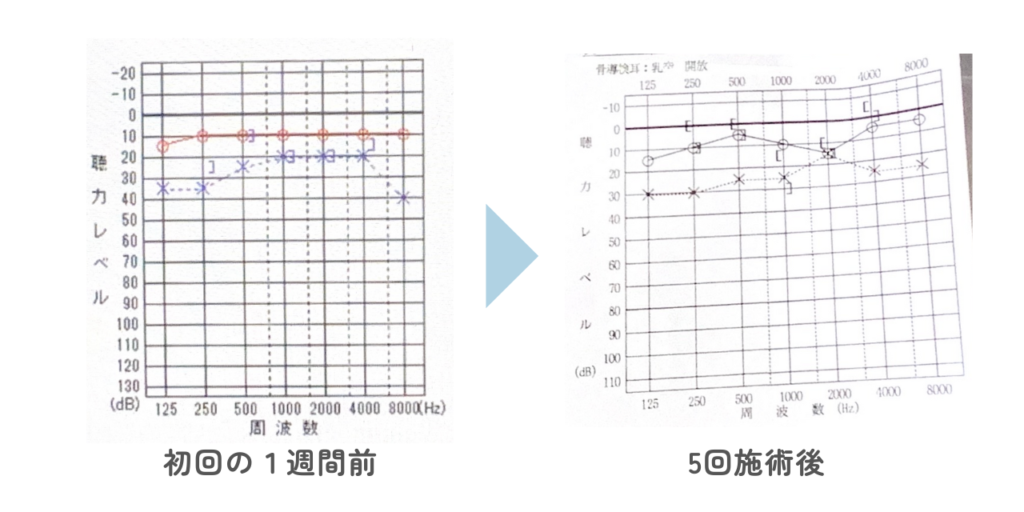

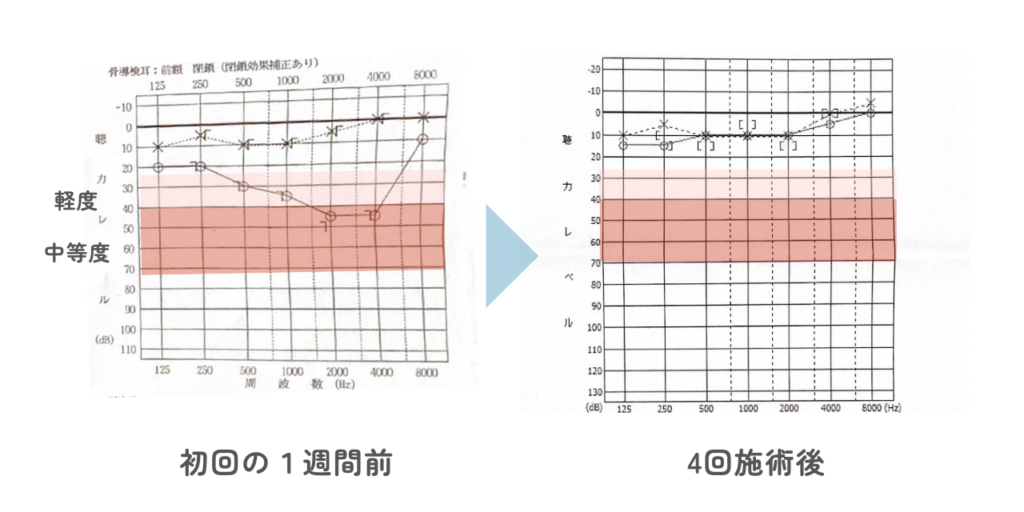

当院のご相談症例

患者さんの改善症例の一部をご紹介します。

⚫︎難聴・耳鳴りのご相談症例はこちらをどうぞ▽

そら鍼灸院ができること

前提として、耳管の不調は『耳そのもの』だけを見ても改善が難しいことがあります。

耳管の開閉には 上咽頭・首・あご・呼吸・自律神経 が関わっているため、これらの“周囲のしくみ”を一緒に見ていくことが大切になるためです。

そら鍼灸院では、症状の背景を考えながらこれらの働きを整えることで、耳の詰まりやこもり感がやわらぎやすい状態へ導くことを目的としています。

耳に直接刺激をするわけではなく、耳管の働きを支えている要因に根拠を持って働きかけることが特徴です。

上咽頭(のど奥)に

かかる負担をケアする

耳管の入口である上咽頭は、長引く風邪の影響を受けやすい場所です。

この部位が腫れていたり乾燥していると、耳管は 開きやすくなり、閉じにくくもなる という特性があります。

耳管の入口である上咽頭に影響する首の前面(胸鎖乳突筋・舌骨周囲)やのど周囲の反応点 を確認し、耳管の開閉に関わる背景を評価します。

頭の鍼(自律神経の調整点)などを用いながら、耳管の働きを左右する首・のどの反応を整えていきます。

これにより、上咽頭まわりの血流や粘膜の状態が安定と耳管の開閉が揺れにくいよう働きかけます。

首・あごの筋活動を調整し、

耳管の開閉を“支える力”を整える

耳管の開閉は、耳管そのものだけの問題ではありません。

首の深い部分の筋肉(胸鎖乳突筋・斜角筋)や咀嚼筋(そしゃくきん:噛むときに使う筋肉)の働きに影響されます。

これらの筋肉の緊張や使い方のクセが強いと、耳管の動作が「開きっぱなし」「閉じっぱなし」「揺れやすい」といったことが起こります。

施術では首・あごの深部に関わるポイントを使って、耳管が無理なく開閉できるようにサポートします。

呼吸と自律神経の安定

→症状の“波”を減らす

耳管は自律神経の影響を強く受けています。

「ストレス・疲労・気圧の変化によって症状が悪化した」(開放症・閉鎖症どちらにも揺れやすくなる)、という経験がある方も多くいらっしゃるはずです。

また、耳管は呼吸も関連が深く、胸郭がうまく動かない浅い呼吸は耳管周囲の圧調整に影響します。

「呼吸音が響く」「こもる」「抜けない」などの背景になるため、呼吸の深さと胸郭の動きを改善しやすいポイントへ刺激を行います。

自律神経のバランスや呼吸が整いやすい状態をつくることで、症状の“日による揺れ”を減らすことを目指します。

調子が安定し、安心して過ごせる日が増えていくよう、ていねいに向き合ってまいります。

鍼灸で改善のきっかけが

つかみやすいタイプ

耳管の不調には『タイプ』があります。

背景によって鍼灸で改善のきっかけがつかみやすいタイプかどうかが分かりますのでご紹介します。

- 日によって、耳のこもり/抜ける感じを繰り返すタイプ

- 自声が響く・こもる(自声強調)タイプ

- 気圧・疲労・ストレスで悪化するタイプ

- 首、肩こりが強いタイプ

- 後鼻漏・のどの違和感を伴うタイプ

- 「異常なし」と言われたのに不調が続くタイプ

①日によって、耳のこもり/抜ける感じを繰り返すタイプ

耳管そのものよりも 首・呼吸・自律神経の変動 の影響を強く受けている可能性があります。

そのため、耳を直接どうこうするより背景(上咽頭・筋緊張・自律神経)の調整で症状が安定しやすいと考えられます。

②自声が響く・こもる(自声強調)タイプ

自分の声が響くのは耳管開放症で典型的な症状ですが、実は上咽頭炎や、首前面の緊張 が影響しているケースが多いです。

鍼灸でこの領域に関連する反応点へアプローチすると改善のきっかけがつかみやすくなります。

③気圧・疲労・ストレスで悪化するタイプ

耳管は自律神経の影響を大きく受けます。例えば、ストレス・疲労・天候の変化などです。

こうした方は、耳=結果、背景(自律神経)=原因という構造になりやすく、自律神経の調整という視点から鍼灸が役立つことがあります。

④首、肩こりが強いタイプ

耳管は単独で動いているわけではなく、周囲を胸鎖乳突筋や斜角筋などの筋肉が支えています。

この筋肉の緊張やバランスが乱れていると、耳管が、開きやすい/開きにくい両方向に不安定になってしまいます。

鍼灸は筋肉に働きかけられるため、改善につながりやすいタイプと言えます。

⑤ 後鼻漏・のどの違和感を伴うタイプ

耳管の入口は上咽頭(鼻の奥)にあります。

上咽頭の炎症が背景にあると、抜ける感じ、こもる感じ、どちらにも傾きやすくなります。

鍼灸では首の前面・舌骨まわり・のど周囲の反応点に働きかけることで、この部分を整えるアプローチができます。

⑥「異常なし」と言われたのに不調が続くタイプ

耳鼻科で異常が見つからないのは「耳の器官自体は正常である」ということです。

それでも不調が続くのは、耳ではなく耳管を動かしている周囲の仕組みに原因が残っている可能性が考えられます。

鍼灸だけでは改善が難しいケース

一方で、鍼灸よりも医療機関での治療が優先されるケースもあります。

以下に当てはまる場合は、まず医療機関への受診を優先させるようにしてください。

- 急に聴こえが悪くなった

- 強い回転性のめまい・吐き気を伴う

- 発熱・激しい頭痛・神経症状を伴う

- 耳管自体の形状異常・腫瘍など構造的な問題がある

- 極端に体重が減った・拒食症などが背景にある(開放症で多い)

- 強い炎症・急性の副鼻腔炎がある

①急に聴こえが悪くなった

片耳の聴力が突然落ちた、音が割れる・響くなどは突発性難聴の可能性があるため、緊急で耳鼻科受診が必要です。

② 強いめまい・吐き気を伴う

立てないほどの回転性めまい・激しい吐き気があるときは前庭神経炎・メニエール病の急性期が疑われます。

③ 発熱・激しい頭痛・神経症状を伴う

ろれつが回らない、片側の手足のしびれ、歩きにくさなどの症状がある場合は脳の疾患の可能性があります。

④ 耳管自体の形状異常・腫瘍など構造的な問題がある

CT・内視鏡検査で器質的異常(構造の問題) が確認されている場合、鍼灸での改善は難しいことがあります。

⑤ 極端に体重が減った・拒食症などが背景にある(開放症で多い)

急激な体重減少で耳管周囲の脂肪が減り「開きっぱなし」になるタイプは、まずは体重の回復や栄養管理が優先されます。

⑥ 強い炎症・急性の副鼻腔炎がある

上咽頭や副鼻腔の急性炎症が激しい場合は、抗生物質やステロイド治療が選択されることがあります。薬物治療と同時に鍼灸を受けていただいて構いません。

おわりに

耳が詰まる感じや音の響き、体調や環境によって症状に波が出る状態は、日常生活の中で大きな負担となりやすいものです。

耳管の不調は、体調・姿勢・疲労・ストレスなど、複数の要因が重なって影響することがあり、薬を飲んでも思うように変化が感じられない時期が生じること多々もあります。

これまでの経過や症状が出やすい場面を振り返っていくと、耳以外の体の状態や生活環境との関係が見えてくることがあります。

当院では、そうした背景を一つずつ確認しながら、現在の状態に合わせて無理のない範囲で進めていきます。

「症状の波に振り回されてしまう」

「どう向き合えばよいのか分からない」

そのように感じている場合はぜひお話しください。

ご予約・お問い合わせReservation &Inquiries

※完全予約制です。

事前にご連絡をお願いいたします。

ご不安な点、お困りごとも

すべてお答えしております。

ホームページに記載している症状以外でも

対応可能。

まずはお気軽にお問い合わせください。

\ こちらからどうぞ! /