【コロナ後遺症】セルフケアで使えるツボ「申脈」について

コロナ後遺症の施術でよく使うツボ「申脈」(しんみゃく)。

今回のブログ記事では、セルフケアでの使い方をご紹介します。

覚えておくと簡単に使えるのでぜひお家でやってみていただければと思います。

なぜ『申脈』が背中や体の緊張に効くの?

以前行われていた平畑先生(コロナ後遺症を数多く治療されている医師)のセミナーでは、「申脈(しんみゃく)」というツボが、背骨の両わきにある“背中を支える筋肉(脊柱起立筋)”の緊張をゆるめるのに良いと紹介されていました。

背中と足のツボは離れていて関係がなさそうに見えますよね。

ですが体は上下でつながっています。

特に足首は、体のバランスを支える重要な場所で、ここがこわばると、その影響はふくらはぎ・太もも・骨盤・背中へと順番に伝わっていきます。

私の臨床経験でも、申脈は、

⚫︎過去に足首を捻挫されたことがある方

⚫︎立ち仕事で足に負担がかかりやすい方

⚫︎O脚の方

⚫︎硬い靴や重たい靴を日常的に履く方

などに特に反応が出やすいな〜と感じています。

足首が不安定になったり、使いすぎたりすると、下半身が本来の動きをしにくくなります。

その結果、体を支えるために背中の筋肉が余分に働いてしまい、背中や体の側面の筋肉がこわばりやすくなるのです。

この緊張が続くと、呼吸を助ける筋肉にも負担がかかり、

「背中が張る」

「呼吸が浅い」

「首や肩がこる」

「顔がほてる(のぼせる)」

といった症状につながることもあります。

申脈は、足首まわりの緊張をゆるめることで、骨盤・背中・首といった体の軸を支える部分の負担を軽くする手がかりになりやすいツボだと考えています。

まとめると、

足元のバランスを整えることで、体の上の緊張がゆるみやすくなるツボ

というイメージです!

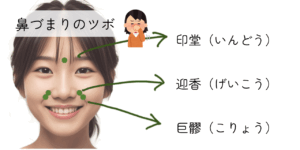

『申脈』の場所を見つけよう!

では、「申脈」の場所を見つけてみましょう。

場所は、外くるぶしの骨の、ちょうど真下あたりです。

探すときのポイントは、足首の力を「ぶら〜ん」と抜いてみること。そうすると、周りの骨や腱が分かりやすくなってツボを探しやすいです。

ツボの正確な場所は人によって微妙に違いますが、セルフケアで探すときは、「外くるぶしの真下あたり」という目安で大丈夫です。

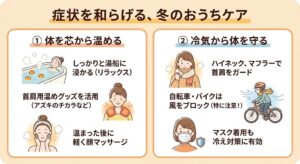

『申脈』のセルフケア方法

場所がだいたい分かったら、以下の方法で優しく刺激してみましょう。

⚫︎指の腹で優しく押す: 痛気持ちいいくらいの強さで、数秒押して離すのを繰り返します。(3~5回程度)

⚫︎小さく円を描くように揉む: ツボの周りを、指の腹で優しくマッサージするのも良いでしょう。

⚫︎足首を回す: お風呂上がりなど足首を気持ちよく回してほぐしましょう。

もし「ここだ!」という感じが分からなくても、外くるぶしの下あたりを優しくなでさすったり、足首をゆっくり回したりするだけでも、申脈を含む足首周辺の緊張をやわらげることに繋がります。

⚫︎背中や肩のこわばりが楽になった

⚫︎なんとなく呼吸がしやすくなった

⚫︎のぼせが楽になってきた

⚫︎体の側面や腰回りが軽くなった

こういった変化を感じられたら上手にできている状態です。

セルフケアで「申脈」使ってみてくださいね〜👍

👀コロナ後遺症でお困りの患者さんからいただいた口コミはこちら↓